留学の荷物はどうやって持って行く?輸送方法と注意点!

こんにちは。ドイツ留学コンシェルジュの松本です。

留学やワーキングホリデーに行く!と決めていざ準備を始めてみると「荷物はどうやって持って行くの?」というお荷物問題が出てきます。

日本国内の引っ越しなら引越しやさんや宅急便を使うけど、海外に荷物を送るには・・・?

私はついつい荷物(特に洋服)が多くなってしまい毎度毎度荷物のパッキングは大問題です。半年のフランス語学留学と1年のドイツワーキングホリデーのときの経験も踏まえて解説していきます。

目次

手荷物で持って行く

まず、1番簡単で最大限活用したいのが「受託手荷物」として飛行機で持って行ける荷物です。飛行機に預けるトランクにできるだけ詰めて持って行く方法ですね。

ただ、注意が必要なの無料で持って行ける荷物の重さに制限があり、航空会社によって何キロまでOKなのか規定が違うことです。

航空券を予約する際に、何キロまでの荷物が無料で預けられるのか確認してください。

見落としがちですが、留学の場合は航空券を選ぶ際に受託手荷物の規定料も気にするといいですよ。

受託手荷物として無料で持って行ける重量

ざっといくつかの航空会社を確認してみたところ、以下の3パターンが一般的なようです。

- 最大23Kgまでを2個

- 最大30Kgを1個

- 最大23kgを1個

一番たくさんの荷物を持って行けるのは23kgを最大2個まで持って行ける航空会社ですね。最大46kgまでを無料で持って行くことができます。

日本からドイツまで直行便のあるJAL、ANA、ルフトハンザはそれぞれ23kgを2個まで無料で預けることができます。その他経由便にはなりますが、フィンエアー、ブリティシュエアウェイズ、トルコ航空などヨーロッパ路線がリーズナブルな航空会社も同様です。

ただ、たくさんの荷物を持って行けるのはとても魅力的でありがたいのですが、現実的に23kgのトランクを2つ両手に持って移動ができるかという問題が出てきます。

空港から滞在先まで語学学校の送迎を付けていたり、タクシーを使う場合にはよいですが、もし自力で電車やバスでの移動を考えている場合は大きなトランク2つを持っての移動がかなり大変かなと思います。

日本国内ならまだしも海外ですからね。到着して一番最初、言葉に不安があったり現地の勝手が分からない中で大きくて重い荷物を持っての移動はかなりの負担です。

自分の体力と持って行きたい荷物の量とバランスを考えてみてください。

個人的に一番使い勝手がよいというかありがたいのは1個で最大30kgまで可の航空会社ですが、該当するのはエティハド航空、カタール航空、エミレーツ航空など中東系の航空会社に限られるようです。

90リットル以上入るトランク(1週間以上の旅行用サイズ)に満タンに詰めると30Kg前後まで入るので、トランク1個で30kgまで持って行けるというのは丁度よいのです。

超過料金を払って持って行く

ここまでは無料手荷物として持って行くことを前提にお話をしてきましたが、規定の重量を超えてしまっても、追加料金を払えば持って行くことができます。

トランク1個最大23kgまでの航空会社を使う場合でも、超過料金を払えば32kgまでは持って行けます。

最初から潔く、超過料金を払う前提で1個のトランクにできるだけ詰めて持って行くのもありです。

数年前までは無料荷物としては23kgを1個までの航空会社が多かったので、私はこの方法をとることが一番多かったです。

超過料金は航空会社によって規定が異なりますが、だいたい1万円前後なので、半年や1年海外で生活する荷物を持って行くのにこれくらいなら安いものかな、と。

別送で送る

ここまでお話してきたように、自分と一緒に飛行機で持って行くのが一番簡単な方法ではありますが、それでもやっぱりトランクに入りきらなかったり、すぐに必要はない季節ものの衣類は家族に頼んで後から送りたい、ということもありますよね。

私はフランス留学が夏の出発だったので、コートなどかさばる冬物は後から家族に送ってもらいました。

では海外への荷物はどうやって送ればよいのでしょうか?

国際郵便(郵便局から送る)

郵便局から国際郵便を送ることができます。

国際郵便にもいくつか種類があって、それぞれ所要時間と料金が異なります。

- EMS(国際スピード郵便)

- 国際小包(航空便)

- 国際小包(SAL便)

- 国際小包(船便)

送れる最大重量は共通して30kgまでです。

日本郵政のHPで自分に合った方法を選べるようになっているので確認してみてください。

以下、10kgの荷物をドイツまで送る場合のそれぞれの輸送手段の比較してみました。※2020年1月時点の情報

| 料金 | 所要日数 | 追跡 | 保険 | |

| EMS | 16,600円 | 3日 | 可 | 込 |

| 国際小包(航空便) | 17,650円 | 5日 | 不可

但しオプション290円で受け取り通知可 |

オプションで追加可

保険金額2万円まで 保険金額2万円を超える、またはその端数ごとに+50円 |

| 国際小包(SAL便) | 12,550円 | 2週間前後 | ||

| 国際小包(船便) | 6,750円 | 2カ月前後 |

おやっ、EMSと小包の航空便を比べるとEMSの方が早くて安いんですね!

気になって他の重量で調べてみたところ13kgを超えるとEMSよりも小包航空便の方が安くなるみたいです。ということで、12kgまでをなるべく早く送りたいなら小包の航空便よりもEMSの方が早くてお得に送れます。

重量別の料金は日本郵政のHPで確認することができます。

留学宅急便

郵便局の国際郵便の他には、宅急便のヤマトの「留学宅急便」やお引越しの日通の「留学パック」といったサービスもあります。

ヤマトと日通では規定の荷物サイズと重量、料金が異なりますが、ヤマトの留学宅急便の方が料金が安く許容重量も大きいです。また、ヤマトはドイツ全域への配送に対応している一方、日通の対象地域はミュンヘン、ハンブルクのみとなっているので、ドイツに限っていうならヤマトの留学宅急便の方がよさそうです。

ただ、国際郵便と違って宅急便の場合は発送できる期間が入国後6カ月以内であったり、住民登録取得済みであることなどの条件があるので、国際郵便のほう簡単に送ることもできます。

料金的にも国際郵便のほうが安いので、紹介しておいてなんですが、留学宅急便はあまり利用するメリットがなさそうです。

別送するなら郵便局から国際郵便を利用するのがおすすめです。

国際郵便を送る際の注意点

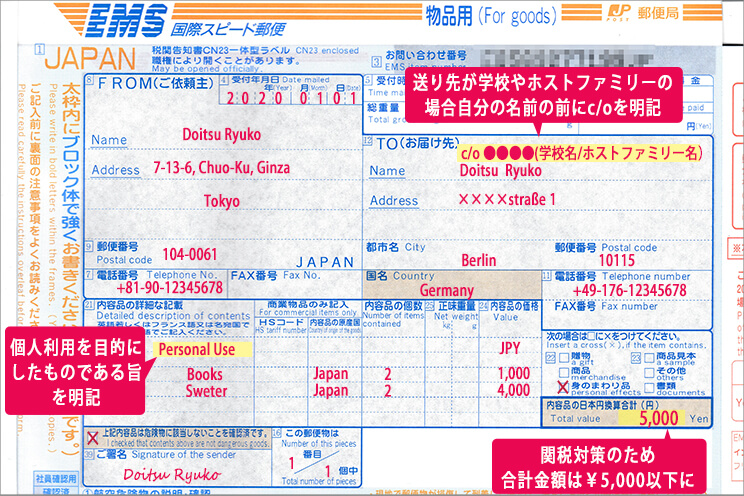

宛先について

留学中の滞在先が語学学校の学生寮の場合、学生寮では荷物が受け取れず学校宛てに送るよう決められていることが多いので、荷物の送り先は必ず事前に確認をしてください。

ホームステイに滞在の場合はホストファミリー宅宛てに送ればよいですが、表札にあなたの名前が出ていないと荷物が届かない可能性があります。

確実に荷物を届けるためには、宛名としてあなたの名前の前に「c/o ホストファミリーの名字」を書いてください。c/oというのが日本でいう「気付」にあたるものです。

語学学校宛てに送る場合も同様に、あなたの名前の前に「c/o 語学学校名」を書いて送ると、学校が受け取った時にあなた宛ての荷物と判別できます。

現地での関税について

海外宛てに荷物を送るということは個人の荷物であっても「輸出」ということになり、現地では「輸入品」として関税の対象になります。

ただし、個人の荷物やプレゼントは一定額まで免税対象となり、ドイツでは45ユーロまでは免税で輸入できます。

45ユーロを超えるものを送ると、輸入の際に関税がかけられてしまうので、輸入税を支払わないと荷物の受取ができなくなってしまいます。

では、荷物の中身の価格をどこで判断されているのかというと、荷物を送る際に作成する発送用ラベル、インボイスに記載されている内容品の価格です。ラベルの書き方については次の項で解説します。

輸入税がかけられることを防ぐためには、発送用ラベル、インボイスに記載する価格を目安として¥5,000程度にしておきましょう。

EMSラベルの書き方

宛先と荷物の価格についての注意を踏まえたEMSラベルの記入の仕方はこちらを参考にしてください。

ドイツに送れないもの

国際郵便を送りにあたり、危険物と見なされるものは航空便では送ることができません。荷造りをする前に航空危険物のリストを確認してください。

危険品とは知らずに荷物に入れてしまいそうな注意が必要なものとしては、スプレー類(高圧ガスに該当)、香水、マニュキアなどアルコールを含む化粧品(引火性液体に該当)でしょうか。化粧品類を後から送ろうと思っている人は注意してくださいね。

その他に、ドイツで輸入が禁止されている禁制品に該当するものを送ってしまうと、返送されてしまったり、現地の通関で没収されてしまうこともあるので注意が必要です。日本郵政のドイツ宛て禁制品リストを確認をしてください。

必要なものは現地調達する

ここまではいかに日本から荷物を持って行くのかということをお話してきたわけですが、日本からは最低限のものしか持って行かずに現地で必要なものは購入するというのもひとつの手です。

ドイツにもH&MやZARAそ、の他日本には入って来ていないたくさんのファストファッションがあります。海外ものではサイズが合わないとうことがなければ、現地調達もよいと思います。

私は洋服を見るとついつい買いたくなってしまうので、日本から十分持ってきているにも関わらず現地でも洋服を増やしてしまうことが多いです^^; こんなことなら日本から持ってくる必要なかったじゃん!と思うこともしばしばで。

なので、現地のファッションを楽しんでみたいという人なんかは現地調達も視野に入れて日本からはあまり持って行かないということも検討してみてください。